杭州日报报道:“铅字里长出的春天 ——一场跨越32年的温暖奔赴”

For a living planet

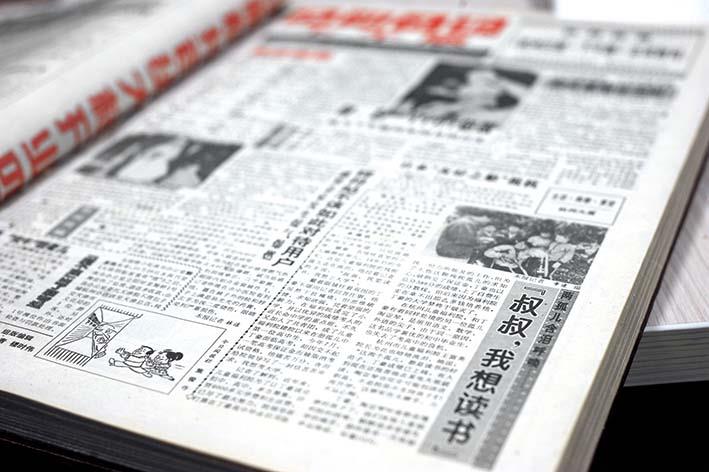

1993年11月1日,《杭州日报》下午版创刊号上刊登《叔叔,我想读书》一文。以上照片由受访者(楼时伟)供图

记者 姚似璐

春日的暖阳斜斜地映在杭州市残疾人综合服务中心办公室的玻璃窗上,丁豪熟练地操控着按钮,将助动车停靠在门前。桌面上,一份关于杭州市残疾人全生命周期数智助残服务平台在全省推广的方案正等待他进一步完善。

这位因脊髓灰质炎导致腿部残疾的中年人,不仅是杭州市残联数字助残项目的主要负责人,更是32年前一场轰动杭城的“援助孤儿大行动”的缘起之人。彼时,《杭州日报》一篇《叔叔,我想读书》的报道,让丁豪的命运与一座城市的善意紧密相连,也催生了全国首个孤儿基金会——杭州市关爱孤儿基金会。如今,丁豪早已从受助者蜕变为助残事业的燃灯者,而那份始于纸墨的温暖,仍在西子湖畔生生不息,折射出一座“善城”跨越世纪的温度。

1993年的深秋,一篇不足千字的报道改写了丁豪的人生。因从小残疾被遗弃的他,在时任杭州市儿童福利院院长王富英的奔走下,被本报记者发掘。那时的丁豪,无力支付大学学费,记者笔下的“我想读书”四字,如一颗石子投入湖心,激起全城涟漪,也拉开了杭城援孤行动的帷幕。

“前来捐款的市民和单位络绎不绝,大众热线电话响个不停,报社门口专门摆放了两张桌子接待前来捐款的人。短短数月就筹了近百万元。”上述报道的作者楼时伟回忆,尽管丁豪当年因错过招生时间未能入学,但这场“爱的风暴”却未停歇。

1994年1月8日,为了妥善管理和运用社会各界捐助的善款,由杭州日报牵头发起的市关爱孤儿基金会成立,将散落的善意凝成制度化的长河。

丁豪的命运齿轮也就此转动。复读一年后,他考入杭州大学哲学社会学系,成为我国从福利院考入高校的首位孤残大学生,基金会资助了其全部学费。毕业后,丁豪扎根市残联,自学编程语言,通过了“软件工程师国际认证资格”考试,并开发助残服务平台,将“无障碍”从物理台阶延伸到数字世界。

“近年来市残联聚焦康复、教育、就业等十大业务,通过建设‘助残大脑’、开发应用场景、搭建‘助残E站’等举措,创新打造了全国首个数字化助残综合服务平台,构建了‘数字赋能+制度创新’的全生命周期数智助残服务体系。”丁豪告诉记者,这一平台不仅是助残服务的创新成果,更是切实解决残疾人生活难题的有力工具。去年,残疾人全生命周期数智助残服务平台在线服务残疾人14.14万人次,同比增长350%。目前,他正与省残联紧密对接,积极推动平台向全省推广,同时围绕构建全新的助残服务模式、工作机制等,持续对平台进行迭代升级,力求为更多残疾人提供更优质的服务。

工作中的丁豪全身心投入助残事业,生活里他也迎来了属于自己的欣慰时刻。32年前,杭城轰轰烈烈的援孤大行动让他得以圆了大学梦。如今,命运似乎在以一种奇妙的方式轮回,他的儿子也考上了北京外国语大学。而当年那场因他而起的援孤行动,历经多年发展,亦依托市关爱孤儿基金会成长为枝繁叶茂的公益之树。

31年间,杭州市关爱孤儿基金会累计资助600余名孤儿,发放各类物资和款项总价值超1600万元。40名孤儿大学生带着80余万元助学金走入校园,其中37人已顺利完成学业,在教师等岗位与志愿者队伍中续写爱的闭环。每年春节前,基金会工作人员还会辗转桐庐、建德,在福利院门口“摆摊”发放资助款;夏日里,“快乐传递·梦圆夏日”夏令营载着孩子们的欢笑声翻越群山;从杭州到贵州锦屏、湖北恩施,爱的半径不断延伸。

如今回忆过往,丁豪仍满是感慨,“很感谢杭州市关爱孤儿基金会,给了我一个通往幸福生活的机会;很感谢杭州这座城市,以开放包容的胸怀给予我温暖与归属感;也感谢这个瞬息变幻的时代,给了我施展才华的舞台。”

32年前,一篇报道犹如一缕春风,让丁豪的读书梦照进现实;32年后,一座城市以春风化雨般的柔情,用制度与温度编织成网,托举起更多“丁豪”走向辽阔人生。从个体命运的改写,到群体梦想的托举,正是城市文明进阶最生动的注脚。